JOSÉ NARCISO ROBLES ORANTOS

Desamortizar lo amortizado

En esencia un bien amortizado es aquel que no puede ser vendido, hipotecado o cedido por estar vinculado a instituciones de la nobleza (títulos o mayorazgos…), iglesia (monasterios, conventos, ermitas…), órdenes religiosas y ayuntamientos (bienes propios o comunales), conocidas, todas ellas, como manos muertas.

Durante el Antiguo Régimen, extendido entre los siglos XVI al XVIII y caracterizado, fundamentalmente, por una monarquía absoluta y una sociedad estamental y rígida, la mayor parte de las tierras estaban amortizadas y sus dueños actuaban como rentistas a través de arrendamientos y censos. Los arrendatarios y censatarios, al no tener la propiedad de la tierra, procuraban conseguir lo máximo de su explotación con la mínima inversión, lo que acarreaba una baja productividad y una agricultura de subsistencia.

Con la desamortización, esos bienes son introducidos en el mercado productivo mediante un doble proceso: desvinculación, por la que los bienes pasan de vinculados a plena propiedad y, por tanto, enajenables y expropiación, a través de la cual el Estado se queda con las propiedades de estas instituciones con la intención de “disminuir la deuda pública y entregar al interés nacional la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrían conseguirse por entero en su actual estado”, intención que constituye el preámbulo de la ley de desamortización de Mendizábal, recogida en el Real Decreto de 19/2/1836.

La desamortización en un prólogo, cuatro actos y un epílogo

PRÓLOGO, LOS ILUSTRADOS Y CARLOS III

A mediados del S XVIII la preocupación por el atraso de la agricultura de los ministros ilustrados como Olavide, Campomanes y Jovellanos y el miedo al deterioro de los bienes amortizados, por la desaplicación y desidia de sus poseedores, manifestado por el secretario de Estado, conde de Floridablanca, condujo a las primeras, tímidas y poco eficaces disposiciones desamortizadoras tendentes a satisfacer una necesidad económica; aumentar las superficies cultivadas, pues el ascenso demográfico empujaba el consumo y hacía crecer los precios de los productos agrícolas y otra social; ocupar los brazos de muchos seraneros y jornaleros cuya fuerza de trabajo estaba infrautilizada o en paro total.

Este primer intento se dirigió, solo y poco, sobre bienes municipales, los baldíos, tierras incultas y despobladas que solían estar destinadas a pastos para el ganado. Para Olavide la protección que se había dado hasta entonces a la ganadería era una de las causas del atraso agrario, por lo que propugnaba que estas tierras se redujesen a labor y se vendiesen a los «particulares ricos» al disponer estos de medios para cultivarlas, aunque una parte debía reservarse a los campesinos que tuvieran dos pares de bueyes y proporcionarle además la ayuda económica necesaria, en forma de préstamos y exenciones, para este desempeño. De esta forma se conseguirían vecinos útiles, arraigados y contribuyentes.

La propuesta de Jovellanos respecto de los bienes de los municipios era mucho más radical, ya que incluía también la privatización de las tierras concejiles y con ellas los bienes de propios, que eran las que procuraban más rentas a las arcas municipales, sin hacer distinción entre los posibles compradores y sin importarle que pasaran a manos de unos pocos potentados.

La iglesia en ese momento paró el golpe, no ya tendente a desamortizar sus tierras, pues nadie se atrevía a tanto, sino el mero deseo expresado por Campomanes de que se paralizase el creciente y secular proceso de acumulación de tierras en sus manos muertas. Condenado por la Iglesia, el proyecto legal de Campomanes fracasó y su tratado pasó a engrosar años después el índice de libros prohibidos. Tenemos pues una primera motivación o necesidad económica y social que intenta satisfacerse con bienes municipales.

La medida desamortizadora más importante acordada durante el reinado de Carlos III, situada en el contexto de los motines de la primavera de 1766 (motín de Esquilache), fue una iniciativa del corregidor de Badajoz que, para aplacarlos, ordenó entregar en arrendamiento las tierras municipales a los vecinos más necesitados (senareros y braceros), que por sí o a jornal puedan labrarlas, y después a los que tengan una canga de burros, y labradores de una yunta, y por este orden a los de dos yuntas con preferencia a los de tres, y así respectivamente.

El conde de Aranda, recién nombrado ministro, extendió la medida a toda Extremadura mediante la Real Provisión de 2 de mayo de 1766, y al año siguiente a todo el reino. Sin embargo, esta medida, que no fue propiamente una desamortización porque las tierras eran arrendadas y seguían siendo propiedad de los municipios, estuvo vigente apenas tres años.

En la nueva real provisión que la sustituyó, se dio prioridad en los arrendamientos a los labradores de una, dos y tres yuntas, con lo que la finalidad social inicial desapareció, argumentando que muchos jornaleros y campesinos pobres no las habían podido cultivar adecuadamente porque carecían de los medios necesarios para ello. La consecuencia fue que las tierras de los municipios pasaron a las oligarquías, esos «particulares ricos» de los que hablaba Olavide en su plan. En conclusión, los políticos de Carlos III actuaron movidos más por razones económicas (poner en cultivo tierras incultas) que por otras de índole social que, o no aparecen en sus proyectos o, cuando lo hacen se vieron superadas por la falta de medios adecuados para su aplicación y por la resistencia que la “plutocracia provinciana” opuso a cualquier reforma social.

ACTO I, GODOY

Año de 1798. Carlos IV obtiene el permiso de la Santa Sede para expropiar, a petición de Godoy, los bienes de los jesuitas (hospitales, casas de misericordia, colegios mayores universitarios) y de obras pías, instituciones eclesiásticas creadas por los fieles en sus testamentos para la celebración de cultos, asistencia social y misas perpetuas financiadas con los bienes vinculados a ellas. Los bienes expropiados fueron vendidos en pública subasta para conseguir la máxima recaudación.

Esta medida, aún ajena a los principios liberales, tiene su origen en el Despotismo Ilustrado y sus tesis regalistas (predominio del poder real sobre el eclesiástico). Con Godoy se da un giro decisivo al vincular la desamortización a los problemas de la deuda pública, a diferencia de lo ocurrido con las medidas desamortizadoras de Carlos III que buscaban, aunque de forma muy limitada, la reforma de la economía agraria. Las desamortizaciones liberales del S. XIX seguirán el planteamiento de la desamortización de Godoy y no el de las medidas de Carlos III.

ACTO II, NAPOLEÓN

No fue ministro de la Hacienda Española ni impulsó ninguna reforma para mejorarla, pero su decisión de invadir España fue la causa que dio lugar a la segunda de las desamortizaciones que hemos titulamos con su nombre. Veamos el porqué. Al principio de la guerra, las Juntas Provinciales de Defensa intentaron hacerse cargo de todos los gastos generados por el conflicto recurriendo a impuestos ordinarios y extraordinarios y a la requisición de víveres y dinero mediante comisionados. El transcurso del conflicto y el aumento de las necesidades financieras, la presencia del ejército francés y, por tanto, la ocupación permanente de amplias zonas del territorio de las que no se podían obtener ingresos, obligó a la Junta Suprema a tomar dos decisiones de importantes consecuencias para el futuro: en primer lugar, las autoridades provinciales dejaron en manos de los pueblos la tarea de mantener a los ejércitos aliados por medio de alojamientos, donativos y contribuciones, lo que supuso para las localidades y sus habitantes unos gastos extraordinarios en muchos casos imposibles de asumir. Por otro lado, estableció una serie de medidas que comenzaron a alterar el marco político, social y económico. Entre esas medidas la de mayor trascendencia fue el decreto promulgado a finales de marzo de 1810 por el que se autorizaba a los municipios a vender la tercera parte de los bienes de propios y la mitad de los terrenos baldíos, permitiendo asimismo el cerramiento de las propiedades vendidas, lo que supuso la enajenación de una buena parte de la tierra de cultivo, ansiada desde antiguo por los terratenientes, lo que les permitió aumentar sus propiedades y reforzar su poder económico, social y político en los pueblos.

A largo plazo esta decisión, tomada con el propósito de que los ayuntamientos pudieran así pagar los suministros realizados por sus vecinos a las tropas aliadas, suponía algo mucho más importante, como era la práctica desamortización de esos bienes que se suponía que eran inalienables, dando lugar así a la segunda de las cuatro desamortizaciones que desmantelaron las bases económicas del Antiguo Régimen. Corría el año de 1808 y siguientes.

ACTO III, MENDIZÁBAL

Septiembre de 1835, Mendizábal pasa a ser presidente del Consejo de Ministros tras la dimisión del conde de Toreno. El 11 de octubre de 1835 se decreta la supresión de todos los monasterios de órdenes monacales y militares, el 19 de febrero de 1836 la venta de los bienes inmuebles de esos monasterios, el 8 de marzo de 1836 se amplía la supresión a todos los monasterios y congregaciones de varones y el 29 de julio de 1837 se hacía lo propio con los conventos femeninos.

Como la división de los lotes se encomendó a comisiones municipales, éstas se aprovecharon de su poder para configurar grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios, pero pagables, en cambio, por las adineradas oligarquías de forma que no pudo crearse una verdadera burguesía o clase media que sacase al país de su atraso secular, uno de los objetivos principales de la desamortización, como ya se ha comentado.

Los terrenos desamortizados fueron únicamente los pertenecientes al clero regular, es decir a los que seguían las reglas de una orden concreta. Por esto la Iglesia secular, la sometida a la autoridad de un obispo, decidió excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras. Otra reacción, sobre todo por parte de los frailes exclaustrados más jóvenes, fue la de alistarse en las filas del ejército Carlista, mientras que los más viejos vivieron soportando su miseria y dando clase de latín en los colegios.

El 2 de septiembre de 1841 el recién nombrado regente durante la minoría de edad de Isabel II, Baldomero Espartero impulsó la desamortización de bienes del clero secular durante, escasamente, los tres años que tarda en hundirse el partido progresista.

En 1845, durante la Década Moderada, el Gobierno intentó restablecer las relaciones con la Iglesia, lo que lleva a la firma con el Vaticano del Concordato de 1851. Por él la Iglesia Católica acepta la desamortización de sus bienes a cambio de conseguir la confesionalidad católica del Estado, la financiación estatal de sus gastos y el control de la enseñanza.

ACTO IV MADOZ

Durante el bienio progresista de 1854 a 1856, al frente del que estuvo nuevamente Baldomero Espartero junto a O’Donnell, el ministro de Hacienda, a la sazón, Pascual Madoz realiza una nueva desamortización, publicada en la Gaceta de Madrid con fecha 3 de mayo de 1855 y conocida también como Desamortización General, dada la amplitud de los bienes que alcanzó. Se declaraban en venta todas las propiedades, principalmente comunales, del Estado y los ayuntamientos, las que le quedaban al clero, de las órdenes militares, cofradías, obras pías, santuarios, las del ex infante Don Carlos, de los propios y comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública, con las excepciones de las Escuelas Pías y los hospitalarios de San Juan de Dios, dedicados a la enseñanza y atención médica respectivamente, puesto que reducían el gasto del Estado en estos ámbitos. Igualmente se permitía la desamortización de los censos pertenecientes a las mismas organizaciones.

Fue ésta la desamortización que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior a todas las anteriores, continuando las subastas hasta finales de siglo. El dinero obtenido se dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, la amortización de deuda y obras públicas, reservándose una partida anual para la reedificación y reparación de las iglesias de España.

En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado, el 35 % pertenecía a la iglesia, el 15 % a beneficencia y un 50 % a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos y con ello la desamortización de Madoz.

Epílogo

A modo de conclusión podemos afirmar que la desamortización nace bien intencionada al pretender reducir el déficit del estado y crear una potente clase media agraria que, realizando una explotación directa de sus propiedades, posibilitara el desarrollo de la agricultura y con ella el de la economía en general, se desarrolla de manera incompleta; de los dos teóricos objetivos, disminución de la deuda y desarrollo económico, se priorizó el primero, de ahí que el método de venta empleado para el acceso a los bienes a distribuir fuese la pública subasta al mejor postor, lo que excluye desde el primer momento a las clases más desfavorecidas y a una débil clase media a las que estaba destinada, y muere habiendo conseguido el efecto contrario en una parte de sus pretensiones. Si bien el déficit del estado se pudo sanear, se produjo, según lo expuesto, y sobre todo en el sur del país, dada la particular distribución de la tierra en grandes latifundios, una nueva concentración de la propiedad en manos de la alta nobleza, que vio aumentar su patrimonio, y la burguesía, que se transformó en terrateniente y rentista imitando a la anterior, en lugar de impulsar el proceso de industrialización para el que había sido requerida y rechazando la inversión y la innovación, lo que sume en el abandono o en una ínfima explotación, enormes extensiones de tierra que se convierten en sus cotos o fincas de recreo. Los más perjudicados, ironías del destino, fueron aquellos a los que se pretendía proteger, así, los antiguos arrendatarios y censualistas perdieron sus tierras, y los jornaleros, que no solo no obtuvieron tierras en propiedad, sino que además ya no pudieron acceder tampoco al aprovechamiento de los bienes comunales. La nueva e imperfecta, otra vez, estructura de la propiedad tuvo implicaciones sociales, económicas y políticas. La sociedad española se polarizó fuertemente, con un elevado número de jornaleros en extrema necesidad que ya no tienen tierras que trabajar pasando de agricultores, pequeños propietarios o arrendatarios a meros braceros, frente a la acomodada posición de los nuevos propietarios y terratenientes. La situación de subsistencia de esa gran parte de la población derivó, entre finales del S XIX principios del XX, en un considerable movimiento migratorio hacia zonas más industrializadas del país y en casos extremos al otro lado del Atlántico. Así mismo la coincidencia de intereses entre la nobleza y la burguesía, fomentada involuntariamente por el proceso desamortizador, imprimió un carácter muy conservador al incipiente liberalismo español que tuvo que enfrentarse al subesarrollismo y los deseos de cambio de extensas capas de la sociedad. Esto provocó una fuerte polarización y conflictividad social a lo largo de este S. XIX en forma de sucesivas revueltas campesinas, pronunciamientos militares, cambios de gobierno, elecciones fraudulentas, pucheradas… A todo ello hay que añadir un triste corolario patrimonial y cultural. El obligado abandono de monasterios, ermitas, conventos y demás edificios religiosos supuso, por una parte, la precipitada venta de numerosos tesoros artísticos en forma de pinturas, cuadros esculturas, retablos, libros, … que acabaron en manos privadas de dentro pero también de fuera de país, y por otra, el progresivo deterioro de estos edificios, ya sin nadie que los mantenga, hasta acabar arruinándose dentro de tierras de propiedad privada sin que su dueños, carentes de una mínima sensibilidad hacia la importancia de este patrimonio, hicieran nada por evitarlo. Cuanta cultura, conocimiento e historia se nos fue con ellos.

BIBLIOGRAFÍA

Caro Baroja, Julio. Historia del anticlericalismo español. Giménez López, Enrique. El fin del Antiguo Régimen. El reinado de Carlos IV. Tomás y Valiente, Francisco. El marco político de la desamortización en España.

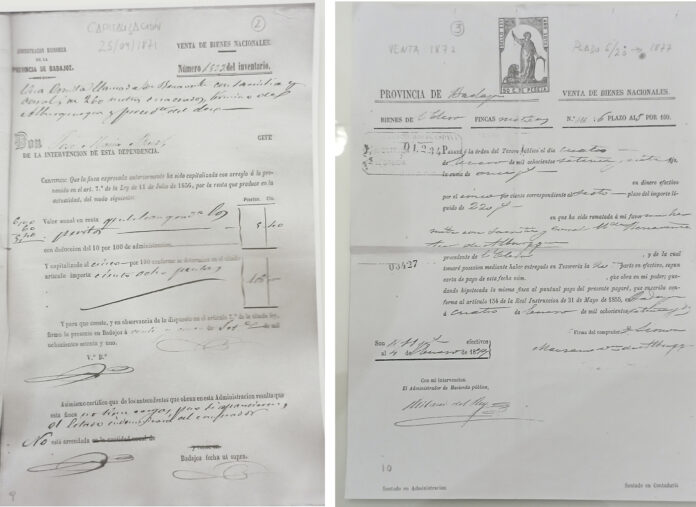

Aterricemos, después de todo lo dicho, en unos sencillos documentos donde vamos a poder ver materializado parte de lo expuesto anteriormente. Por la fecha en que nuestros antepasados y vecinos adquirieron los bienes que en ellos aparecen, nos encontramos bajo la desamortización de Madoz y las propiedades pertenecen al clero secular.

El primero de ellos corresponde a la compraventa de la ermita de Benavente, con sacristía y corral, de 260 m2 y sus tierras aledañas. Se hizo mediante pública subasta, como ya sabemos, el 25 de septiembre de 1871 y su comprador Simón Manzano García. Según el documento nº. 1, donde se recoge dicha venta, fue capitalizada en 108 pesetas de acuerdo con el valor que los peritos dieron a su renta anual y rematada en 220 pesetas a pagar en 20 cuotas anuales de 11 pesetas, como muestra el documento nº 2, fechado en 4 de enero de 1877 y donde aparece el sexto plazo de los 20 acordados.

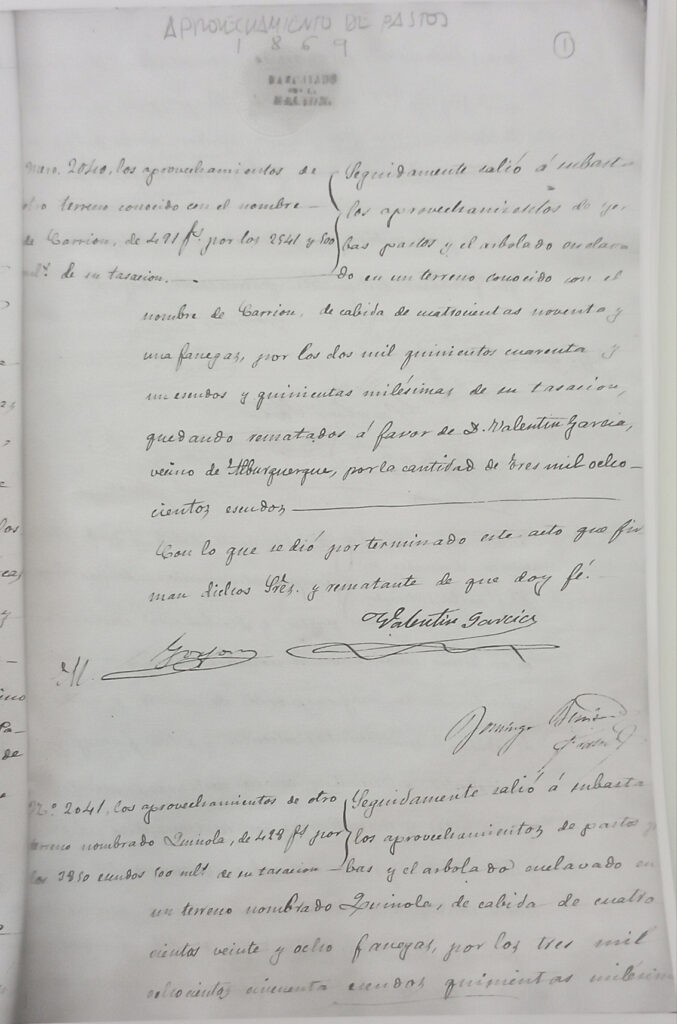

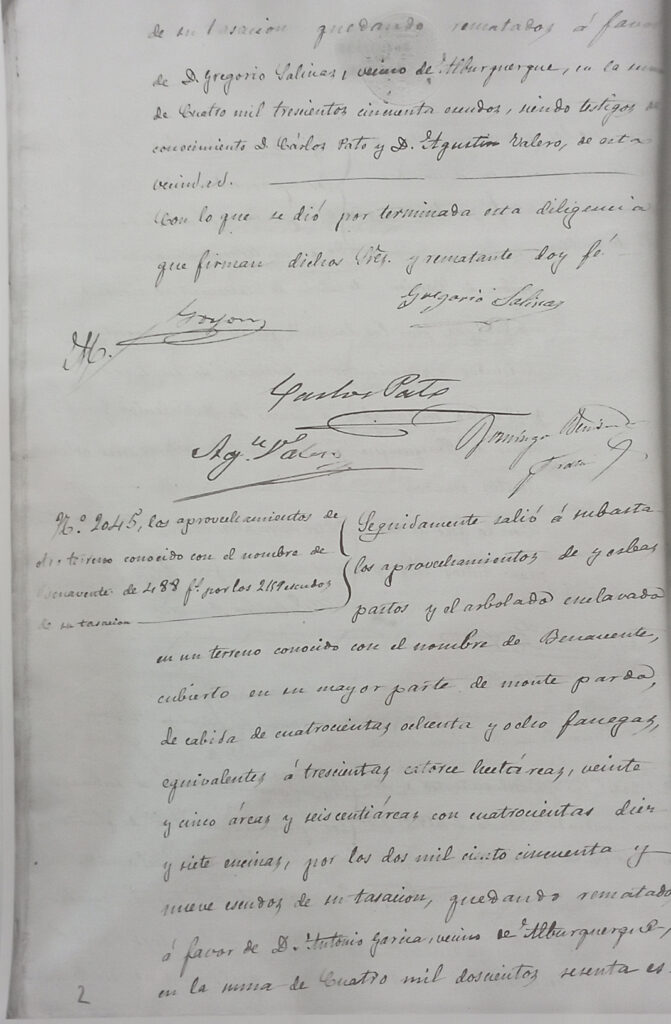

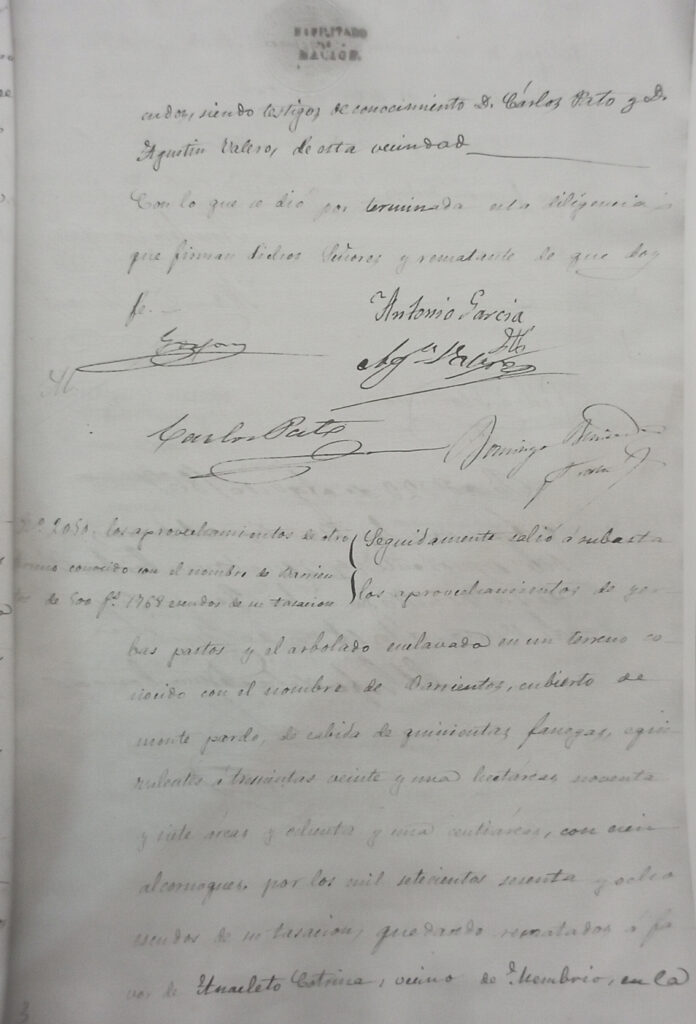

Los documentos restantes recogen la subasta y el remate para los aprovechamientos de pastos, hierbas y arbolados de unos terrenos nombrados como Carrión, Quínola, Benavente y Barrientos. Se puede comprobar en cada uno de ellos la cabida, el precio de salida, el que se pagó finalmente, así como el nombre del comprador.

Estas tierras y bienes llegaban a manos de la iglesia a través de las donaciones testamentarias que hacían muchas de las familias más acaudaladas para que, a cambio de las mismas, se realizasen de forma periódica, en fechas acordadas previamente, determinados actos religiosos como cabos de año, recordatorios, misas perpetúas…Conviene recordar aquí el fuerte sentimiento religioso de nuestros antepasados y su aspiración máxima, la salvación eterna de su alma inmortal. A través de la fundación de capellanías, patronatos, cofradías, hospitales y demás obras pías, para cuyo sostenimiento era necesaria la asignación de una renta anual a través de la cesión de censos, casas, tierras y otros bienes, la iglesia, destinataria final de estas dádivas, se va a encargar de satisfacer tan elevado deseo.

Finalmente indicar, y esta es la sorpresa final a la que hacemos referencia en el título de esta colaboración, que es la primera vez que vamos a poder poner cara, y cuerpo, a uno de sus protagonistas, nos referimos al citado Simón Manzano García.

A.H.P.B. Desamortización de Madoz. Años 1871 y 1877 y cortesía de Luis Manzano.

_____________

PORTADA: Compraventa de la ermita de Benavente y uno de los plazos de pago.

IMÁGENES 2, 3 y 4: Subasta y el remate para los aprovechamientos de pastos, hierbas y arbolados de unos terrenos nombrados como Carrión, Quínola, Benavente y Barrientos.

IMAGEN 5: Simón Manzano García.

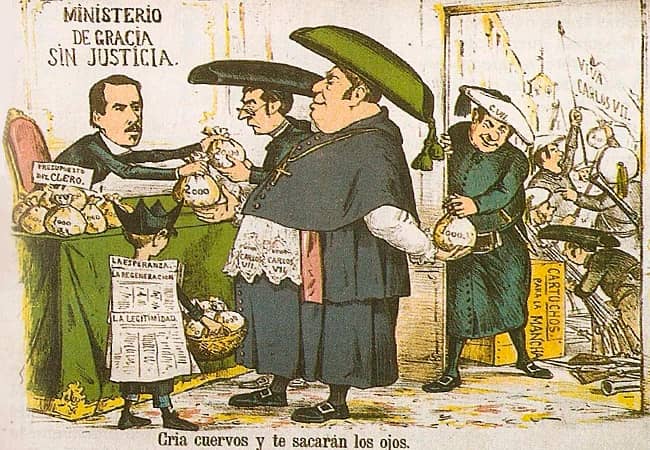

IMAGEN 6: Caricatura de la desamortización de Mendizábal.

IMAGEN 7: Pascual Madoz.

IMAGEN 8: Ermita de Benavente (FOTO EDUARDO MAYA, TÉCNICO DE TURISMO)

Visitas: 121